プレスリリース、紹介記事、解説動画など

2025年8月6日:オープンキャンパス講演(竹内一将)

東京大学理学部オープンキャンパス2025 講演「生命のための新しい物質科学を目指して」竹内一将准教授

#東京大学 #理学部 #オープンキャンパス 2025「生命のための新しい物質科学を目指して」講師:竹内一将 物理学専攻 准教授*Slidoによる質問は終了しております。******************Virtual Open Campus!https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/even...

2025年3月18日:プレスリリース

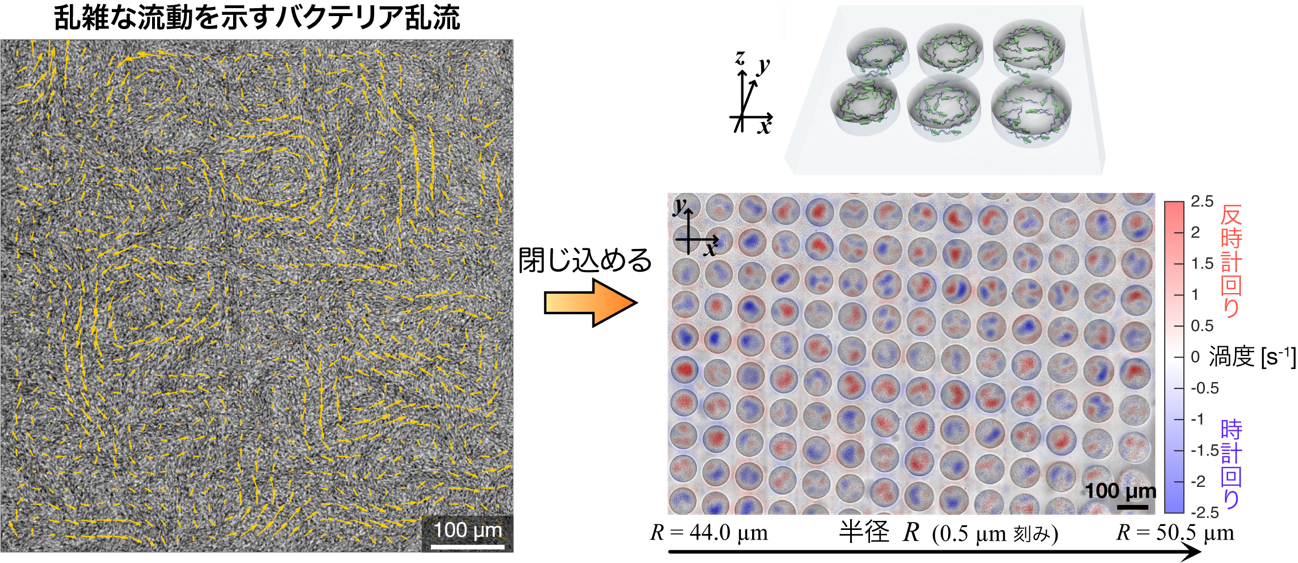

遊泳バクテリアの群れ運動がカオス的流動に至る道筋を解明 —集団運動の制御でアクティブ流体デバイスなどの設計に貢献—

東京科学大学(Science Tokyo)* 理学院 物理学系の西口大貴准教授(研究当時:東京大学 大学院理学系研究科 物理学専攻助教、現:同 客員研究員)、東京大学 大学院理学系研究科の白谷空大学院生、竹内一将准教授、米国ペンシルバニア州立大学のイゴール・S・アランソン(Igor S. Aranson)教授(研究当時:東京大学 大学院理学系研究科GSGC教授 兼任)らの研究チームは、高密度の遊泳バクテリア懸濁液で見られる集団運動状態が、乱れた時空カオス的な流動を示すアクティブ乱流状態へと至る道筋を解明しました。

2024年11月27日:プレスリリース

極端に柔らかい粉体に新しい剛性転移を発見 —新材料開発や生体組織の理解に期待—

大変形可能な粉体のモデル実験系を考案し、剪断実験によって、従来知見と性質を異にする剛性転移を発見しました。 粒子どうしの相互作用を実験およびシミュレーションから決定し、変形と摩擦の相互効果によって剛性転移が引き起こされる仕組みを解明しました。

2024年11月20日:研究紹介記事

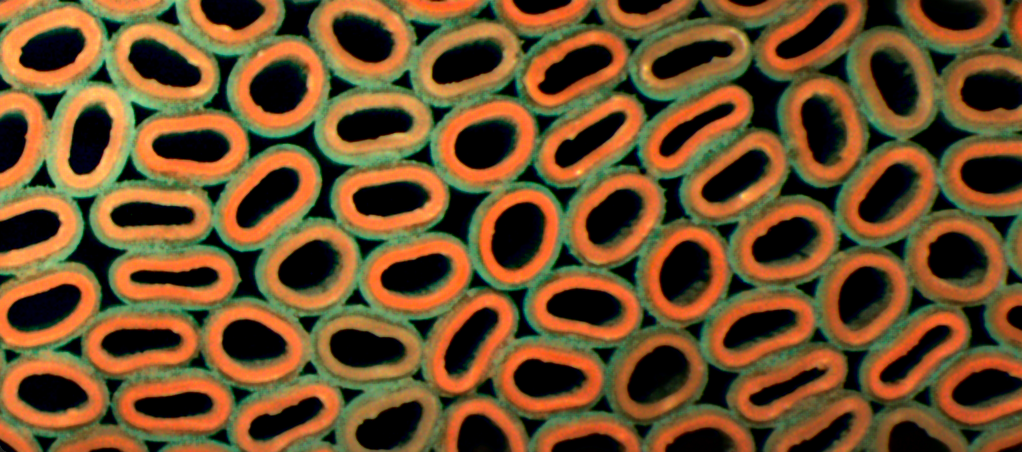

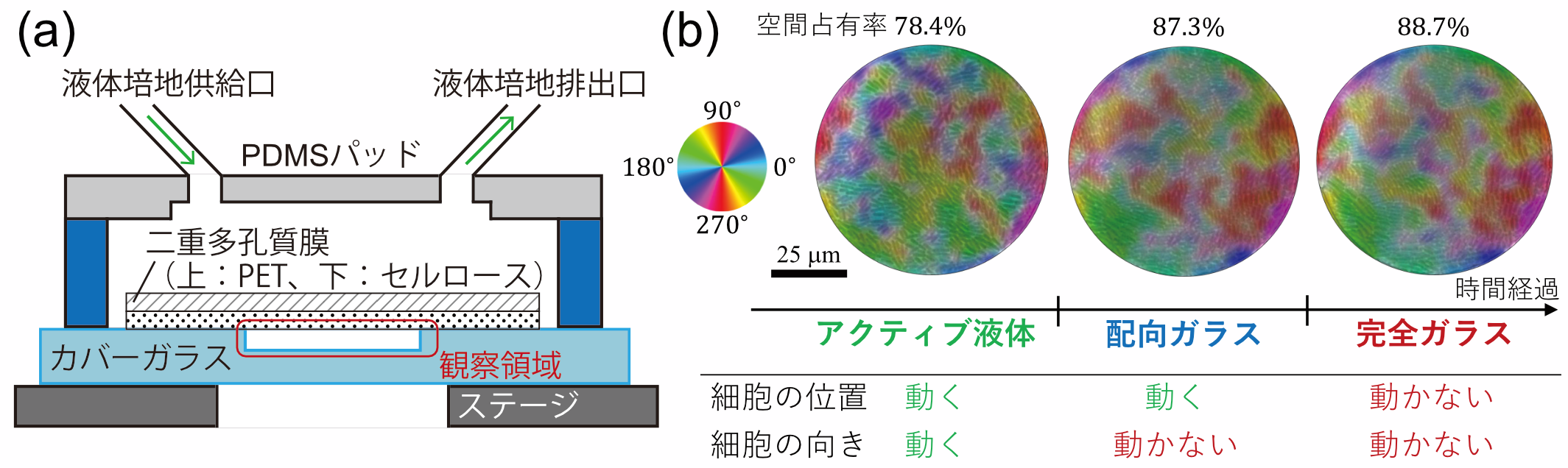

学部生に伝える研究最前線「バクテリアが密集したらガラスになった」

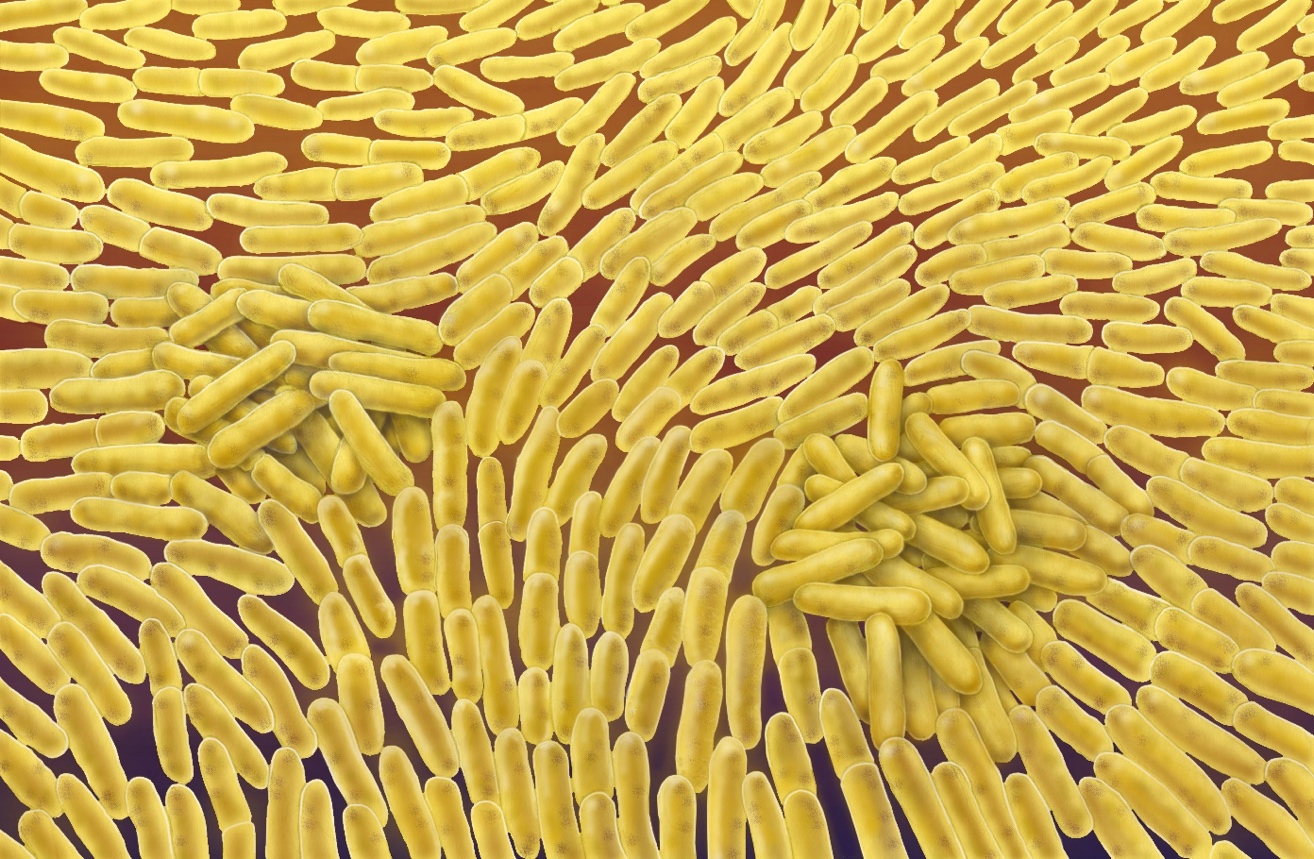

物質は無数の原子分子の集まりである。生命現象の多くは,無数の細胞の集まりが担っている。 では,細胞の集まりは,物質のように気体・液体・ガラスと状態を変えられるだろうか? 素っ頓狂な問いのようだが,物理学と生命科学の境界分野「アクティブマター物理学」で取り組まれる最先端の問題の一つである。 私たちは,バクテリアの集団が増殖により密集する過程を観察し,集団の状態が液体からガラスへと変化することを発見した。 物質と生命のガラスに共通する性質は何か?違いは何か?生命はガラス状態を活用しているのか? 謎は尽きない。

2024年7月20日:インタビュー記事(西口大貴)

理學の研究者図鑑「群れから新しい物理学の世界を切り拓く!」

西口 大貴(物理学専攻 助教) 2012年3月 東京大学理学部物理学科卒業。2017年 東京大学 大学院理学系研究科物理学専攻博士課程修了。2017〜2019年 フランス・パスツール研究所にて訪問研究員,博士研究員などとして研究に従事。2019年〜現職。2020年第14回日本物理学会若手奨励賞

2024年7月11日:プレスリリース

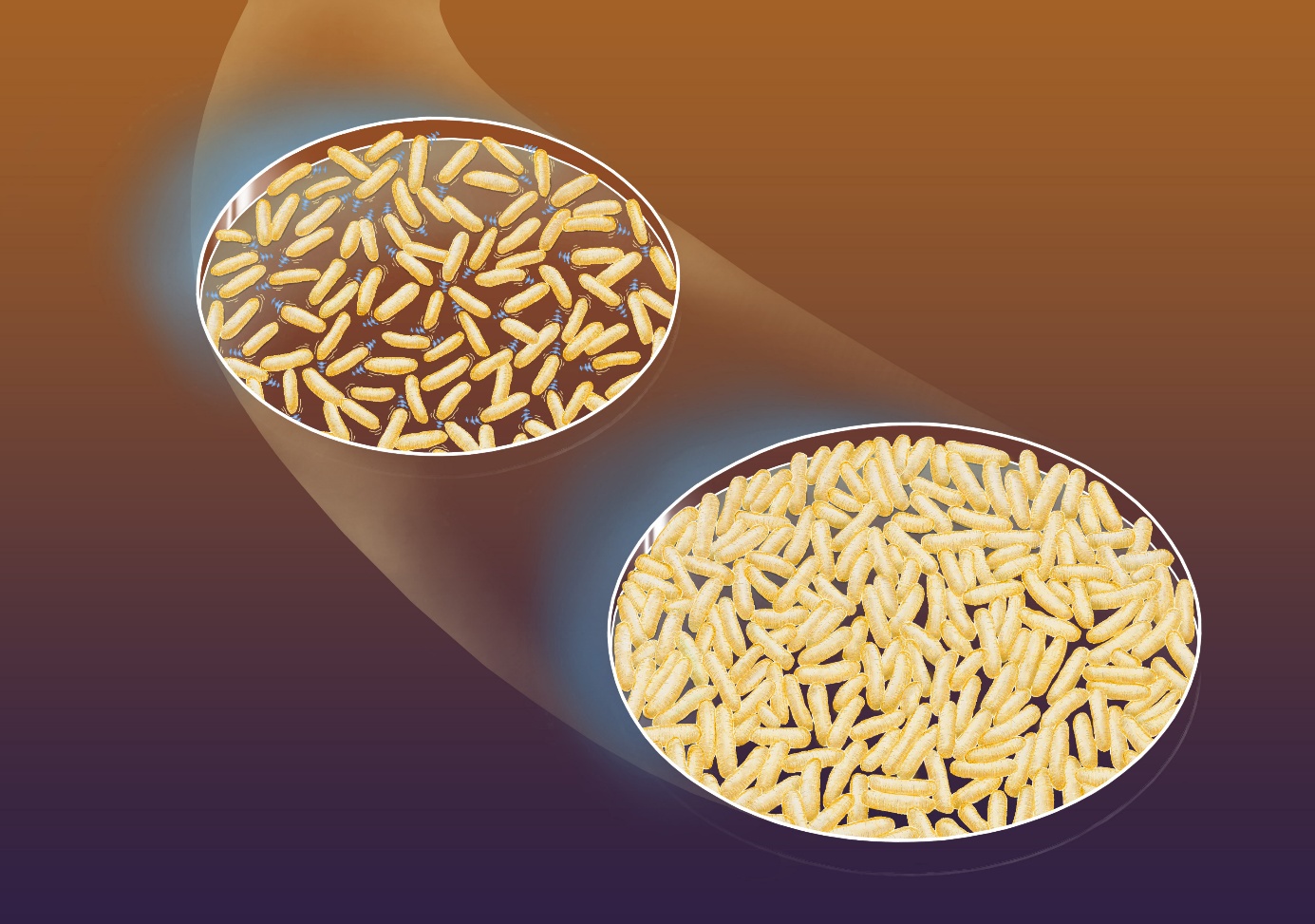

バクテリアが密集したらガラスになった –細胞集団がとる新しい物質の状態を発見–

東京大学大学院理学系研究科の竹内一将准教授、Hisay Lama特任研究員(研究当時、現:インペリアルカレッジロンドン 博士研究員)らによる研究グループは、均一な培養環境における運動性大腸菌の増殖に伴う運動状態変化の定量的観察に成功し、大腸菌が高密度化によってアモルファス状態(注1)に変化することで集団的に運動が阻害されることを明らかにしました。

2024年5月12日:テレビ出演(竹内一将)

ガリレオX「生命現象の原理を知りたい」(BSフジ)

「なぜ物質が生じ、生命が誕生し、私たち人間が存在するのか?」そんなことを考えながら、休日に熱いコーヒーを淹れる。砂糖とミルクも入れて、軽くかき混ぜる。しばらくして気づくと、コーヒーと砂糖とミルクが全

2024年5月1日:インタビュー記事(竹内一将)

“乱れて整う”未解明の物理現象の法則を見つけたい

竹内一将先生は大学時代に乱流という物理現象に魅せられ、以降、液晶などを題材に、乱れに潜む規則性を探る研究を始めました。現在では、細胞の運動や増殖など、生命現象の法則もテーマにしています。研究者になった理由、現在の研究などについて伺いました。

2024年4月25日:竹内研紹介記事(日本液晶学会誌)

東京大学 実験統計力学研究室(竹内研究室) -研究室紹介から見る液晶科学の拡がり-

東京大学大学院理学系研究科物理学専攻にある竹内一将研究室は,「実験統計力学研究室」を銘打っている.そこに液晶の文字はない.それなのに,日本液晶学会誌で研究室紹介の機会をいただくことになった.これは一体どういうことだろうか?

2023年7月3日:インタビュー記事(西口大貴)

美しい群れにひそむ普遍法則を探す

アクティブマター物理学とは? たとえば夕暮れ空を巨大な妖怪一反木綿(いったんもめん)のように旋回するムクドリの群れ。あるいは、海中で大きな渦巻きを作って敵をあざむくイワシの群れ。海ではなく地面に渦を巻いてグルグル行進して山のような塊を作るグンタイアリの群れ。

2023年1月10日:インタビュー記事(横山文秋)

世の中には面白いことがたくさんある

くもM先生にご紹介いただいた横山先生にインタビューさせていただきました。 細胞同士の相互作用が生み出す集団特性。 ー今、どんな研究をされていますか? 横山先生:僕が研究しているのは、バクテリア(細菌)の細胞の集団社会についてです。 一つ一つ個性のある細胞達が、細胞社会の中でどのように相互作用し、集団的な特性を持つのかに興味を持って研究しています。 バクテリアは一つの細胞が、単独の一細胞状態と多細胞状態のどちらでも生きていくことができます。この変遷、一匹のときとみんなでいるときはどのように違うのか、一匹一匹違うものがどのように集団性を持つのか、を知りたいと思っています。 最近は特

2022年12月21日:プレスリリース

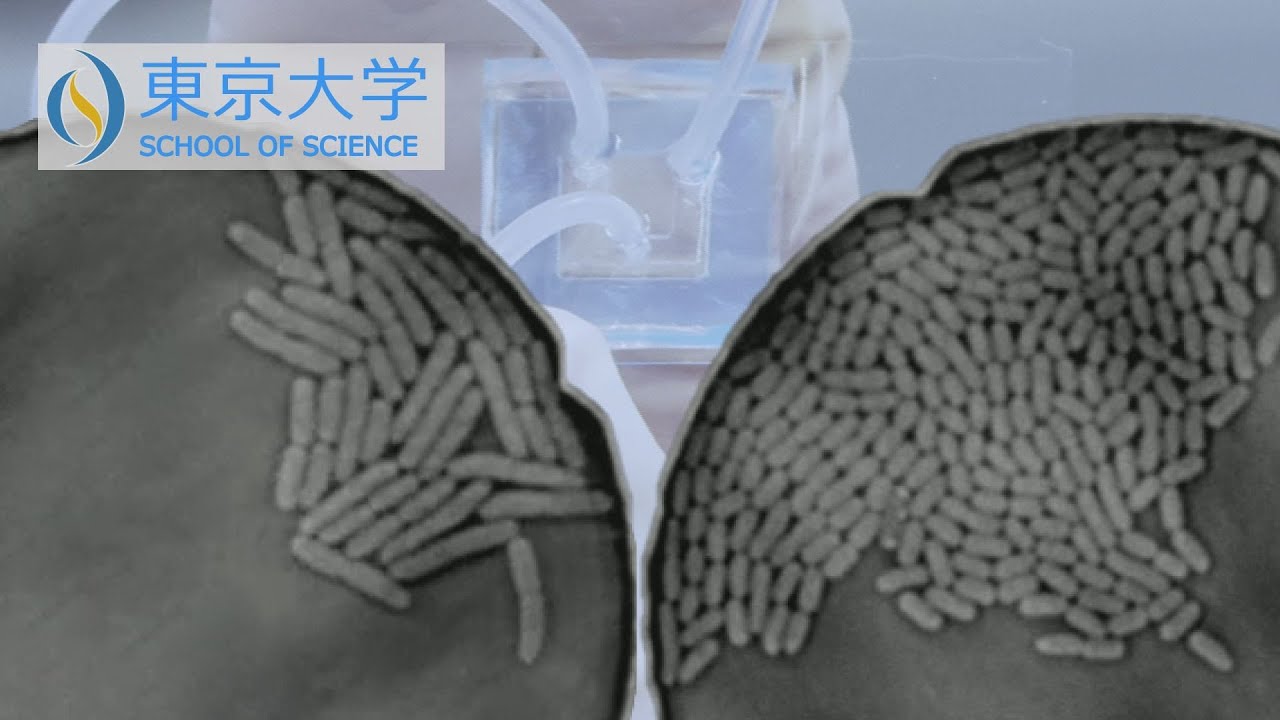

トポロジカルな点が、細菌を引き寄せ、コロニーの3次元成長を促進する

細菌は、しばしば固体表面に付着し、バイオフィルム(注1)と呼ばれる三次元的な塊を形成します。排水溝の“ぬめり”や歯垢などが身近な例ですが、医療器具では細菌感染、産業では腐食などの原因となるため、バイオフィルム形成過程の理解と制御は重要な課題です。一般に、細菌が固体表面上で増殖する際、コロニーと呼ばれる細菌の塊は、はじめは表面上を二次元的に成長し、ある程度細菌が密集すると三次元的な成長に切り替わります。この過程は、従来は力学的な観点から考察されてきました。

2022年10月5日:プレスリリース

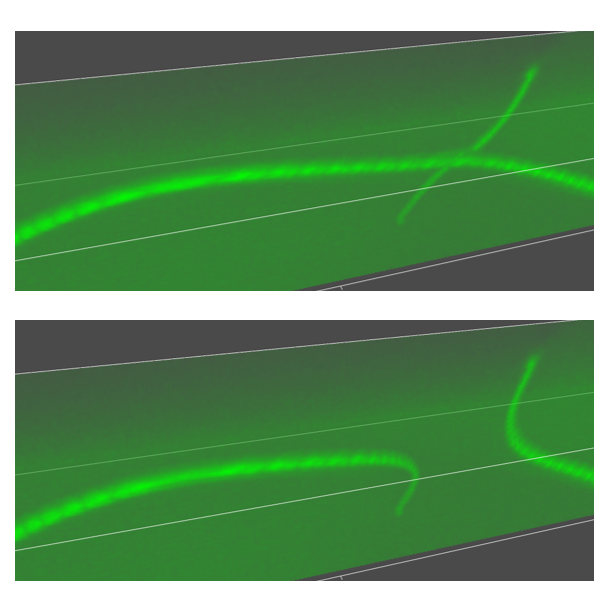

液晶中に生じるトポロジカルな「ひも」の3次元的な動きを捉えることに成功 - トポロジーが結ぶ分野横断的なメカニズムの提案へ

指紋を眺めてみよう。おおよそ同じ方向に筋が走っているが、ところどころ渦巻や枝分かれ、馬蹄形など向きが揃わない場所がある。そのような場所は、トポロジーに起源を持つため、トポロジカル欠陥と呼ばれる。同じように、細長い分子同士が互いに向きを揃えようとする液晶中でもトポロジカル欠陥がみられる。液晶で見られる「ひも」状のトポロジカル欠陥は、ジェットコースターのレールのように3次元的に曲がりくねったり、相互作用して動き回ったりする。このようトポロジカル欠陥のふるまいは、理学・工学両面から興味を持たれてきたが、その3次元構造を直接観測することは容易ではなかった。東京大学大学院理学系研究科の図司陽平大学院生と竹内一将准教授は、静止した欠陥への蛍光色素の集積現象を運動観察に応用できることを見出し、トポロジカル欠陥の動きを3次元で捉えることに成功した(動画1- 3)。特に、トポロジカル欠陥同士がぶつかってつなぎ替わる再結合と呼ばれる現象(図3上)に着目し、運動の様子を解析した。トポロジカル欠陥は液晶以外の研究領域にも広く現れる概念であり、今回の研究は分野を超えてトポロジカル欠陥の理解を深めることにつながると期待される。

2022年8月3日:オープンキャンパス講演(西口大貴)

東京大学理学部オープンキャンパス2022 講演「泳ぐ微生物、泳ぐコロイド、そしてその群れを物理する。」西口大貴助教

#東京大学 #理学部 #オープンキャンパス 2022 Online「泳ぐ微生物、泳ぐコロイド、そしてその群れを物理する。」講師:西口大貴 物理学科 助教*Slidoによる質問は終了しております。******************Virtual Open Campus!https://www.s.u-tokyo....

2022年6月23日:解説動画

研究室の扉「細胞サイズ分布の法則性を探る」竹内一将准教授、嶋屋拓朗さん

◆◇◆ シリーズ『研究室の扉』 ◆◇◆「細胞サイズ分布の法則性を探る」理学系研究科・理学部よりプレスリリースされた最先端科学の研究成果について、研究者みずからがわかりやすく解説します。***********************************************2021年11月10日プレスリリース...

2022年4月18日:解説動画監修

【ほのぼの物理】#4「アクティブマター」✗ イイダコ【CV.梶裕貴】

ふんわり物理がわかる「ほのぼの物理キーワード辞典」です!今回は、最先端の物理『アクティブマター』をイイダコ先生(CV.梶裕貴)がざっくり分かりやすく説明します。協賛:JSR株式会社協力:JSR・東京大学協創拠点CURIE制作:(株)NHKエンタープライズ(株)mK5東京大学大学院理学系研究科東京大学トランススケー...

2022年3月20日:研究紹介記事

学部生に伝える研究最前線「細菌の背くらべで探る 統計法則と集団適応」

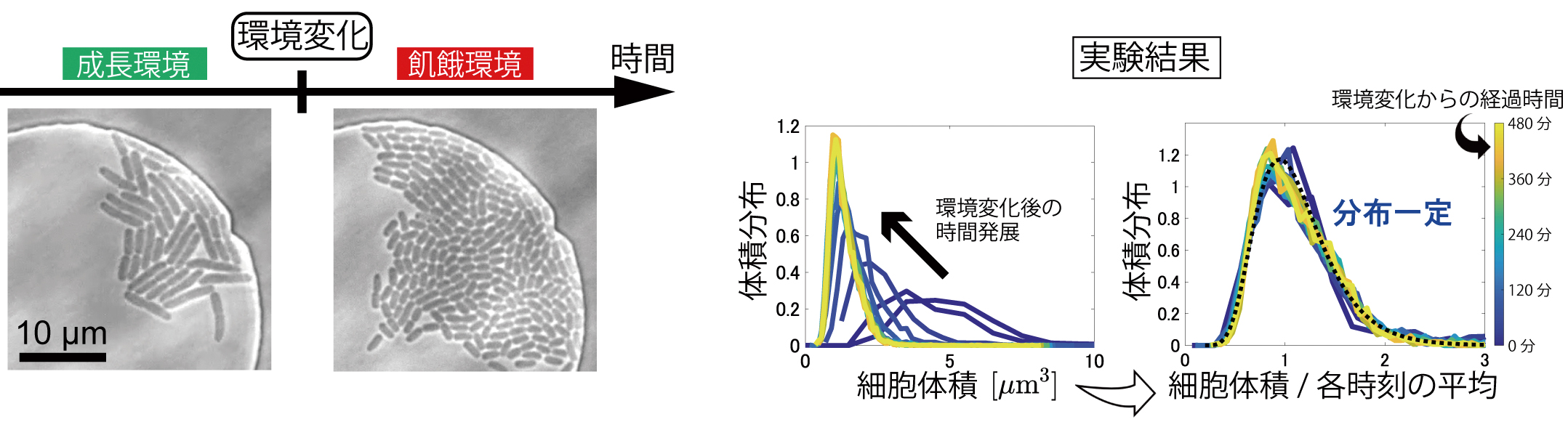

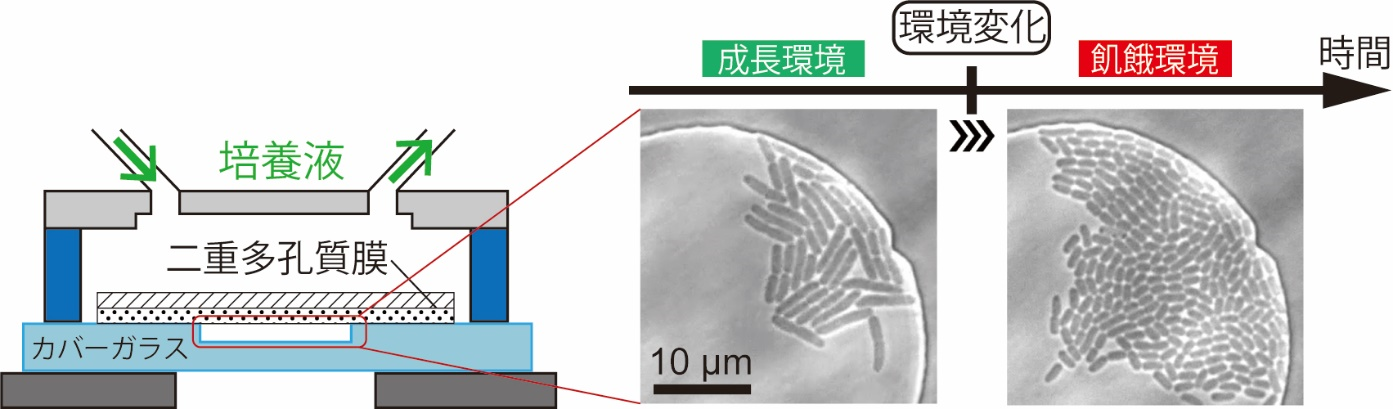

私たち人間と同様,単一細胞からなる微生物も,背丈の大きさはまちまちだ。細胞の大きさは成長と分裂で決まるため,細胞サイズの計測から成長と分裂に潜む規則を探り,細胞集団の特性にも迫ることができる。私たちは,従来研究されてきた定常環境下での細胞サイズ分布の性質が,環境変動時に成り立つか,それが意味することは何かを問い,大腸菌の飢餓実験を行った。その結果,飢えて成長が鈍った細菌は,分裂で小さくなりながらも集団の背丈分布の関数形は変えない頑健性をもつことがわかり,細菌の集団的適応の新たな一面が見出された。

2021年11月10日:プレスリリース

変動する環境における、細菌の細胞サイズ分布にまつわる普遍性の発見

細胞は、同じ種類であっても個体により大きさが異なります。これまで、定常的な環境において細胞サイズの分布がどのような法則に従うのか、様々な研究がなされてきました。しかし、細胞は一般的には変動する環境に生息し、そうした環境でのサイズ分布に関する法則は、観測に技術的な困難が伴うことからも、理解が進んでいませんでした。そこで、東京大学大学院理学系研究科の嶋屋拓朗大学院生、竹内一将准教授と、同総合文化研究科の大倉玲子特任研究員、同総合文化研究科/生物普遍性機構の若本祐一准教授らの共同研究チームは、細胞集団の環境を高度に制御する新しいデバイスを構築し、急激な栄養飢餓に対する大腸菌集団の応答の様子を観測しました(図1)。すると、飢餓で細胞が全体的に小さくなりつつも、サイズ分布の形状は変わらず、スケール不変性(注1)という統計的性質を満たし続けることを発見しました。またシミュレーションも併せて行い、飢餓過程の「速さ」が、スケール不変性が成り立つかどうかを決定することを示しました。これらは、細菌集団が環境変動の速さを集団レベルで認識することを示し、バイオフィルム(注2) の制御手法開発につながる可能性があります。

2020年7月19日:ヨビノリ解説動画(西口大貴)

バクテリア乱流ってなんだ【学術対談】

はちみつのプール、入りたい

2020年7月12日:ヨビノリ解説動画(西口大貴)

「群れ」に普遍的な構造はあるか?【学術対談】

非平衡物理学、非常に広い研究分野です

2019年11月20日:エッセイ

1+1から∞の理学 第12回「自然に畏敬の念を抱くとき」

研究者が,自分の研究対象に畏敬の念を抱くのは,どんなときだろう。もちろんそれは人それぞれだろう。しかし,統計物理学や数理物理学の実験に携わってきた私にとっては,高度な数学や非自明な理論が目の前の実験系に姿を現す,その瞬間は研究の大きな喜びであり,自然にある種の恐ろしさを感じる瞬間でもある。そんな経験の一例となった研究を紹介しよう。

www.amazon.co.jp

www.amazon.co.jp jlcs.jp

jlcs.jp